商代罪名三风十愆-商代罪名三风十愆不含下列哪项内容

1.在中国古代有同性恋吗

2.中国古代的同性恋多吗?

3.不直和纵囚有什么区别

在中国古代有同性恋吗

中国古代的同性恋始于何时,已很难确切地考证。清代著名学者纪昀在《阅微草堂笔记》中说:“杂论称娈童始于黄帝。”与他同时代的钱大昕也持此观点。其实,在中国历史上,黄帝是否真有其人,还不那么可靠,同性恋始于黄帝就更缺乏根据了。但是,在有文字记载的历史以前就存在着同性恋,这应该是没有疑问的。

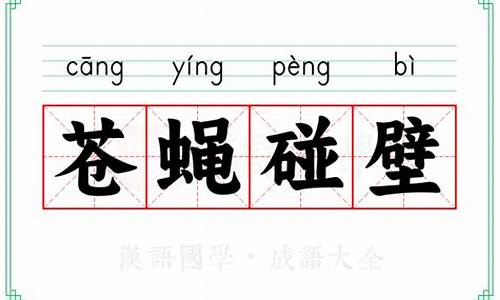

在文字记载中,《商书·伊训》中对同性恋的记载也许是最早的,它指出世有“三风十愆”,说“卿士有一于身,家必丧;邦君有一于身,国必亡;臣下不匡,其刑墨。”三风中有“乱风”,而“乱风”中包括“四愆”,其中的一愆是“比顽童”,即玩男童,搞同性恋。由此可见,在商代,“比顽童”已经成为“乱风”的一种,所以伊尹在对太甲的训诫里不得不加以特别提醒。

在《战国策·秦策》中又有这么一段记载,晋献公“欲伐虞,而惮宫之奇存。苟息曰:《周书》有言,美男破志。乃遗之美男,教之恶宫之奇,宫之奇以谏而不听,遂亡;因而伐虞,遂取之”。而《周书》中说的是“美男破志,美女破居,武之毁也”,其意思是“美男”和“美女”都可能成为国破家亡的祸根。从《战国策》中晋伐虞的记载看来,进献美男,引诱虞君,同性恋竟起到间谍的作用了。以后,“美男破志”或“美男破产”竟成了一个典故,可见当时同性恋已被有些人看成是一种社会灾难。

当时,男同性恋被称为“男风”或“南风”。在周朝的民间歌咏中就有不少赞美男子,歌咏男风的词句。例如,后人认为春秋时代存在着“郑声*风”,清代的程廷祚就认为《郑风·子衿》一章就是描述两个男子相互爱恋的诗

此外,《山有扶苏》、《狡童》、《褰裳》、《扬之水》等章,都有“狡童”、“狂且”、“狂童”、“恣行”、“维予二人”之类的词句,这都是和男风有关系的。

从以上情况看来,中国历史上关于同性恋的记载的确是相当早了。

中国古代对同性恋有许多称谓,例如“分桃”、“断袖”、“安陵”、“龙阳”等,都出自中国历史上一些著名的同性恋“个案”。

在我国历史上记载的第一个同性恋“个案”恐怕是《晏子春秋》中的一段了:齐景公长得很漂亮,有点像美女。有一次,他发现一个小官员一直轻佻地望着他,他很奇怪,叫左右的人查问这个小官员,这个小官员坦白交代说,这么望齐景公是因为齐景公长得美。齐景公听了,对这种“意*”行为很恼火,要杀这个小官员,后来被晏婴劝阻了。

古人把男同性恋称为“分桃之爱”、“余桃”,其典故出自卫灵公和他的男宠弥子瑕,在《韩非子》、刘向的《说苑》和《战国策》中都有所记载,原文是:

弥子名瑕,卫之嬖大夫也。昔者,弥子瑕有宠于卫君。卫国之法:“窃驾君车者罪刖。”弥子瑕母病,人间往夜告弥子,弥子矫驾君车以出。君闻而贤之日:“孝哉!为母之故,忘其刖罪。”

异日,与君游于果园,食桃而甘,不尽,以其半啖君。君曰:“爱我哉!忘其口味,以啖寡人。”

及弥子瑕色衰爱弛,得罪于君,君曰:“是固尝矫驾吾车,又尝啖我以余桃。”故弥子之行,未变于初也,而以前之所以见贤而后获罪者,爱憎之变也。

弥子瑕和卫灵公搞同性恋,恃宠而骄,私自驾君主的车,把吃了一半的桃子给君主吃,在他得宠时还受到君主的赞扬,到失宠时这都是罪名了。还需要一提的是,卫灵公是个*乱的昏君,他还和一个有美色的宋公子朝搞同性恋,发生了同性性关系,而宋朝又和卫灵公的嫡母宣姜、夫人南子发生了异性性关系,后来竟因此发生了宫廷政变。

古人又把男同性恋称为“龙阳之好”,这个典故出自《战国策·魏策》。龙阳君是魏王的男宠,魏王很爱他。有一天,两个人在一起钓鱼,龙阳君钓到十多条鱼,可是不仅不高兴,反而哭了。魏王很奇怪,问他为什么,他说:我钓到第一条鱼的时候,满心欢喜,但是后来钓到更大的,我就将第一条鱼弃之于海了。我现在受宠于你,和你共枕,人们都敬畏我,但是四海之内美貌的人那么多,别人会把比我更美的人推荐给你,那时,我就会像第一条鱼那样被弃之于海了,想到这里,我怎么能不哭呢?魏王听了很感动,于是颁布全国,如果有人在他面前提出另一个美貌者,则满门抄斩。

至于“安陵之好”的典故,则出自《战国策·楚策》,安陵君是楚共王的男宠,颇为得势。有个叫江乙的人对他说,君主待你那么好,只是因为喜爱你的美貌,以后总有色衰爱弛的一天,甚至连所睡的席子还没有破的时候,已经不再受到宠幸了,你最好和君主说,连也跟随他,就会长期得到他的信任和眷顾。可是在三年中,安陵君没有对楚共王说过。有一次,当安陵君和楚共王在云梦打猎时,共王有感地说:“今天打猎,真使我快乐,但在我后,谁还和我一起享受这快乐呢?”安陵君听了以后,就流着泪下跪说:“大王万岁千秋之后,我愿意在黄泉之下继续侍候你。”楚共王听了大为感动,就设坛封他为安陵君。

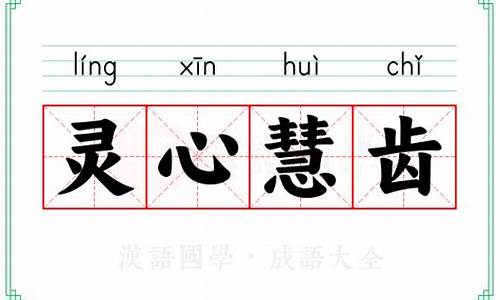

龙阳君和安陵君显然比弥子瑕聪明得多,他们不恃宠而骄,而是“居安思危”,用一些巧妙的办法来感动君主,以巩固自己的地位,因为他们知道单凭美色和君主搞同性恋,是朝不保夕的。

以上这些“个案”,都出现在春秋、战国时期,在这个时期还有一些同性恋的“个案”也颇为发人深思,例如吴下阿蒙《断袖篇》的“申侯”一段,有这样的记载:

申侯有宠于楚文王,文王将,与之璧,使行曰:“唯我知汝,汝专利而不厌,予取予求,不汝瑕疵也,后之人将求多于汝,汝必不免,我,汝必速行,无适小国,将不汝容焉。”既葬,出葬郑,又有宠于厉公,及文公之世,以请城其赐邑,被谮见杀。

这个申侯是楚文王的男宠,楚文王宠爱他,又深知其人,在知道自己将不久于人世时对申侯作了明智的提醒,叫他好自为之。可是这个申侯不以为然,以后又做了郑厉公的男宠,行为很不谨慎,结果被杀了。

对于春秋、战国时期的男风,人们是有毁有誉的。例如孔子说:“不有祝 之佞,而有宋朝之美,难乎免于今之世矣。”(《论语·雍也第六》)。墨子说:“王公大人未知以尚贤使能为政,无故贫富。面目姣好则使之。夫无故富贵,面目姣好则使之,岂必智且慧哉?王公有所爱其色,故不能治百人者使处乎千人之官,不能治千人者使处乎万人之官。”(《墨子·尚贤》)看来他们对这股“乱风”是相当激愤的。

但是,三国时的阮籍在他的诗里却对“安陵”、“龙阳”这些事情加以吟咏、赞美:

昔日繁华子,安陵与龙阳,夭夭桃李花,灼灼有辉光。悦泽若九春,磐析似秋霜,流盼发姿媚,言笑吐芬芳;携手等欢爱,宿昔月衣裳,愿为双鸟飞,比翼共翱翔;丹青著明誓,永世不相忘。

——《咏怀诗·三》

古人把男同性恋又称为“断袖之癖”,这个典故出自汉代。汉哀帝十分宠爱一个叫董贤的男子,和董贤“同卧起”,俨如夫妻。有一天,哀帝和董贤一起睡午觉,哀帝醒后要起来,但衣袖被董贤压着,哀帝不愿意因抽出衣袖而惊动董贤,竟用剑将衣袖割断。汉哀帝对董贤的宠爱竟到了无以复加的程度。董贤才22岁,就位至三公,匈奴使臣前来朝拜,见到这么年轻的三公,也极为惊讶。哀帝甚至还想禅位于他,后因大臣反对,才未坚持。当董贤还是20岁的时候,哀帝就命人在自己的“万年冢”旁另筑一冢,使他后还能和董贤为伴。当时,董贤的贵显骄恣达到了极点。但是哀帝后,董贤立即被贬夺一切,结果以自杀而告终。

所谓“余桃”、“断袖”、“安陵”、“龙阳”等等,皆属文人雅士之语,至于古代的民间对同性恋还有不少俚俗之称,例如“相公”、“兔子”、“兔儿爷”、“像姑”、“小唱”、“香火兄弟”、“契兄弟”、“契父子”、“旱路姻缘”、“寡独书生”等等,而“契若金兰”、“菜户对食”等则是专指女同性恋的。

中国古代的同性恋多吗?

中国历史上的同性恋还有一个特点,它是在相对宽松的社会环境中存在与发展的。在欧洲的中世纪,曾经以十分残酷的宗教压迫来对待同性恋,同性恋者都可能被判刑。例如在1861年以前的英国,法律明文规定这种刑可以强制执行,有些人只是因为有“扮异性症”就被当作同性恋者而被逮捕处。1828年,一项新的法案重新规定:“任何与人或动物从事行为者,需以重罚处。”在法国,放弃了火烧“女巫”的陋俗之后,有很长时期改为火烧同性恋者。这种野蛮的风俗在欧洲许多国家一时曾甚为流行。 中国古代的同性恋却没有遭此厄运,尤其是男性同性恋(即所谓“男风”)在某种程度上被社会所认可,骚人墨客们还能无拘束地以诗词、文章来吟咏。虽然有些封建卫道士也曾经攻击过同性恋,那也只是从道德方面来评价,而没有像西方中世纪那样把它列为置人于地的罪名。但是,我们并不能由此说明中国古代对性控制的宽松。在中国封建社会,尤其是宋朝中期以后,性压迫和性禁锢是十分严酷的,它主要针对妇女,在“男女授受不亲”,“饿事小,失节事大”以及女子缠足等方面,西方是望尘莫及的,但对待同性恋却比西方同时期宽松得多,这却是一个好事。到了20世纪,西方对同性恋的态度有了很大改变,从“罪”发展到“非罪”,甚至于1973年美国心理学会还以多数票通过了“同性恋是一种非异常现象”,这说明了在这个圈子内多数人的观点,而不少现代的中国人却转而认为同性恋“大逆不道”了。历史怎么会有如此反复与逆转呢?我们能不能以一种科学的、比历史进步的态度来对待它呢? 中国古代的同性恋始于何时,已很难确切地考证。清代著名学者纪昀在《阅微草堂笔记》中说:“杂论称娈童始于黄帝。”与他同时代的钱大昕也持此观点。其实,在中国历史上,黄帝是否真有其人,还不那么可靠,同性恋始于黄帝就更缺乏根据了。但是,在有文字记载的历史以前就存在着同性恋,这应该是没有疑问的。 在文字记载中,《商书·伊训》中对同性恋的记载也许是最早的,它指出世有“三风十愆”,说“卿士有一于身,家必丧;邦君有一于身,国必亡;臣下不匡,其刑墨。”三风中有“乱风”,而“乱风”中包括“四愆”,其中的一愆是“比顽童”,即玩男童,搞同性恋。由此可见,在商代,“比顽童”已经成为“乱风”的一种,所以伊尹在对太甲的训诫里不得不加以特别提醒。 在《战国策·秦策》中又有这么一段记载,晋献公“欲伐虞,而惮宫之奇存。苟息曰:《周书》有言,美男破志。乃遗之美男,教之恶宫之奇,宫之奇以谏而不听,遂亡;因而伐虞,遂取之”。而《周书》中说的是“美男破志,美女破居,武之毁也”,其意思是“美男”和“美女”都可能成为国破家亡的祸根。从《战国策》中晋伐虞的记载看来,进献美男,引诱虞君,同性恋竟起到间谍的作用了。以后,“美男破志”或“美男破产”竟成了一个典故,可见当时同性恋已被有些人看成是一种社会灾难。

不直和纵囚有什么区别

中国古代社会实行行政与司法合一的政治体制,并没有现代意义上的独立审判机构和职业意义上的法官群体。但是,出十维护社会秩序,宣扬主流伦理价值观念的需要,履行司法审判职能的群体还是存在的。司法审判机构作为官僚机构的一个组成部分,当法官一直是古代官僚的重要职责和基本职能。为了达到司法的相对公正,使各方的利益在社会结构容许的范围内达到一定程度的平衡,实现“无讼”的理想状态,对司法官员的责任进行制度化的规范,是中国古代统治阶层的必然选择。司法官责任制度是中国古代诉讼制度的重要内容,其发展完善是中国法制史的重要特征之一,也是中国古代法文化的体现。以古鉴今,考察中国古代法官责任制度的发展完善,会为现代法官责任制度的构建提供有益的帮助。 本文所研究的中国古代法官责任制度是以二十四史中历朝历代的刑法志、极具代表性的古代法典、以及相关的考古发现资料为主要依据的。此外,对十现代前辈学者的研究成果及观点,本文也适当地加以借鉴。治,所以韩非在《韩非子·饰邪》中道:“释规而任巧,释法而任智,惑乱之道也。”又在《韩非子·五蠹》中主张:“故明主之国,无书简之文,以法为教。无先王之语,以吏为师。”秦统治阶层设置了严密的法网来统治国家、规范会。在行政管理上,秦朝以是否通晓法令作为区分良吏和恶吏的标准。秦简《语书》载:“凡良吏明法令而恶吏不明法令,不知事,不廉洁?”秦朝对于法官责任制度较之前代有了进一步发展,主要体现在第一次根据司法官员的主观心理状态来裁断司法责任。秦律从故意和过失两个方面来界定司法官员的主观心理状态,并以此确定罪名:一是以故意为构成要件的“不直”罪和“纵囚”罪。所犯罪重而法官故意轻判或所犯罪轻而法官故意重判称之为“不直”。《睡虎地秦墓竹简·法律答问》记载:“甲有罪,吏智(知)而端重若轻之,论可(何)殴(也)?为不直。”对于司法官员犯“不直”罪的处罚,秦律一般规定罚作劳役或流放。如《史记·秦始皇本纪》记载:“三十四年,适治狱吏不直者,筑长城及南越地。”司法官员对应当论罪的罪犯故意不论罪或隐瞒案情、故意使罪犯不够判罪标准而无罪的行为称之为“纵囚”。二是以过失为构成要件的“失刑”罪。据《睡虎地秦墓竹简·法律答问》记载:“士五(伍)甲盗,以得时直(值)臧(赃)直(值)过六百六十,吏弗直(值),其狱鞫乃直臧,臧直百一十,以论耐,问甲及吏可(何)论?甲当黥为城旦,吏为失刑罪。”在这一案例中,司法官员因过失而错误计算了赃物的价值,属于“失刑”罪。秦朝依据司法官员的主观心理状态裁定司法责任的做法,具有很强的科学性和合理性,是法官责任制度进一步发展的体现。汉代对司法官员的责任进行了严格的规定。在刑法上,汉承秦制,根据司法官员的主观心理状态来裁断司法责任,如将秦时的“纵囚”罪改为“故纵”,将“不直”改为“故不直”,“出罪为故纵,入罪为故不直。” 此外,汉律还规定,司法官员明知犯罪却不敢论处即称之为“不廉”。汉朝初年,鉴于秦代法网过苛导致二世而亡的教训,统治阶层奉行黄老思想,实行约法省刑的政策。及至武帝时,由于阶级矛盾激化,统治层一改往日的清静无为,改为强势的司法镇压。汉律确立了“缓深故之罪,急纵出之诛”的原则,对司法官员故意出人罪者较之故意入人罪者处以更为严厉的刑罚。据《汉书·昭帝纪》载:“廷尉李种,故纵罪,弃市。”而汉宣帝时,商利侯王山寿,坐为代郡太守,故劾十人罪不直,3供或隐瞒案情;三是“惟内”,即办案人员与案犯之间存在亲属关系;四是“惟货”,即在办案过程中索贿受贿、徇私枉法;五是“惟来”,即办案人员与案犯有相互勾结或往来关系。按照当时的规定,司法人员犯有这五种行为的,与案犯同等处罚。这一制度规定了西周时期司法官员的五种违法行为及与其相对应的责任。西周在司法官员违法的处罚上提出了“其罪惟均”的原则,将司法官员应该承担的责任与被告因司法官员违法裁断所受的刑罚相联系,使司法官员应承担的的责任因案件性质的轻重而不同。这一规定体现了中国古代法律思想中的报应论,在当时的社会条件下,这种反坐的惩罚是合理有效的,为后世发展的的法官渎职反坐原则确立了依据。此外,《尚书·吕刑》亦记载:“狱货非宝,惟府辜功,报以庶尤。”这说明西周统治者认为,司法官员接受贿赂、徇私枉法会败坏王朝统治,触犯上天,激起民愤。春秋战国时期,法律对于司法官员的责任规定得愈加严厉。司法官员断案失当而错杀无辜,或者上级司法官员由于监督不力而使得下级官员裁断案件出现错误等等,诸如此类,司法官员均要承担刑事责任。《史记·循吏列传》记载,晋文公时,晋国法官李离因过听下吏的错案而错杀无辜,自拘当。晋文公为之开脱道:“官有贵贱,罚有轻重。下吏有过,非子之罪也。”李离说:“居官为长,不与吏让位,受禄为多,不与下分利。今过听,付其罪下吏,非所闻也。”晋文公又劝言:“子则自以为有罪,寡人亦有罪邪?”李离答:“吏有法,失刑则刑,失则。公以臣能听微决疑,故使为吏。今过听杀,罪当。” 李离不肯受晋文公的赦免,伏剑而。可见,当时法官责任制度具有相当程度的神圣性。第二节 确立阶段——秦汉时期 秦是中国历史上唯一一个以法家思想作为官方统治思想的朝代,因而主张以法律和刑罚作为基本的治国手段。正如司马谈在《论六家之要旨》中称:“法家严而少恩,然其正君臣上下之分,不可改矣。?法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。”法家既强调君臣上下的区别,又主张不分亲疏贵贱,一律以法为准则,因而,确立法律的权威是法家治国主张的首要任务。法家强调法治,反对人2第一章 中国古代法官责任制度的历史演变 根据二十四史中历代刑法志的记载,可以归纳出,中国古代法官责任制度始创于先秦时期,确立于秦汉时期,定型于隋唐时期,发展于宋元时期,完备于明清时期。第一节 始创阶段——先秦时期随着国家与法的产生,法官责任在夏朝的法律中已有规定,虽然不够明确具体,但已经为以后的发展奠定了基础。据《左传》记载,《夏书》中规定:“与其杀无辜,宁失不经。”夏《政典》中则规定:“先时者杀无赦,不逮时者杀无赦。”这些刑罚原则奠定了中国古代法官责任制度的基调,即违法办案应受到追究。此外,在夏朝,司法官责任的内容主要是指定罪错误以及不遵守规定期限办案。《左传·昭公十四年》记载:“昏墨贼杀,皋陶之刑也。”其中,“墨”即指“贪以败官”,这里包括了司法官贪赃而枉法裁判的行为。商代沿袭并发展了夏朝关于司法官责任制度的有关规定。《尚书·伊训》载:“敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。敢有殉于货色,恒于游畋,时谓*风。敢有诲圣言,逆忠直,远耆德,比顽童,时为乱风。惟兹三风十愆,邻士有一于身,家必丧,邦君有一于身,国必亡。臣下不匡,其刑墨,具训于蒙士”强调官员,尤其是司法官员的品格操守、道德气节直接影响到国家的安全与稳定。由此可见,商代对于司法官员的责任制度进一步发展。西周时期的法律对于司法官责任制度已经有了较为明确系统的规定。《尚书·吕刑》记载:“惟克天德,自作元命,配享在下。” 又载:“惟敬五刑,以成三德。”即作为司法官员,要慎重地施用刑罚,才能够体现出执法者的德行。西周法律对于法官责任制度的发展最大的贡献是提出了“五过之疵”,“五过之疵,惟官、惟反、惟内、惟货、惟来,其罪惟均,其审克之。”所谓“五过之疵”,就是司法人员徇私枉法、出入人罪的五种行为:一是“惟官”,即办案人员与案犯曾有同僚关系;二是“惟反”,即办员鼓动或允许案犯随意翻免。由此可见,对于司法官员故意出人罪与故意入人罪的处失衡,十分明显。东汉法律对此原则加以修正,对故意入人罪,坐杀无辜者,也予以严惩。如《后汉书·光武帝纪》载,“大司徒戴涉坐故入罪,下狱。”汉律对违背办案程序进行案件裁断的司法官员也予以相应的责任追究。例如,司法官员裁断案件应先请示上级而未预先请示的,或未按诏书及时办案的,均要受到惩处。此外,汉代法律对于司法官员中的贪赃枉法者均予以严惩。汉文帝时,吏多赇求枉法,法轻不足以止,故设重刑,将吏坐受赇枉法(接受贿赂枉法裁判者)之刑,由笞刑改为弃市;对于以武力相恐吓,以恶言相威胁,曲法索受罪人的财物,即恐_收赇的,亦处刑。《汉书·王子侯表》载:“嗣葛魁侯戚,坐缚家吏,恐_受赇,弃市。”第三节 定型阶段——隋唐时期魏晋至隋,在继承前代法官责任制度的基础上继续发展,并有所损益,这些规定在《断狱律》中有较为集中的体现。两晋时期,晋律设有对司法官员出入人罪予以追究的专条。《晋书·王宏传》曰:“擅纵五岁刑以下二十一人,为有司所劾,帝以宏累有政绩,以赎罪论。”此外,晋律规定,司法官员如果失赎罪囚,则罚金四两。南北朝时期,北魏显宗曾诏令:“诸监临之官,所监治受羊一口酒一斛者,罪至大辟,与者以从坐论。”及至隋朝,统治阶层将前代法律所规定的一系列司法官员责任制度损益修正,使之更加系统完善。《唐律疏议》是中国法制史上的里程碑,集历代立法司法经验之大成。唐律所确立的封建司法系统有序而规范,成熟而严谨,达到了相当完备的程度。其中,关于司法官员责任制度的规定十分系统完备,是自夏商以来历朝历代不断发展完善的法官责任制度定型化的标志。而在唐之后的各个朝代,对于司法官员的责任制度的规定只是在唐律的基础上有所增损,并未进行过重大改动。所以,可以说,唐代的法官责任制度是中国古代法官责任制度的典型代表。其主要内容如下:1、出入人罪责任。唐代规定法官“出入人罪”,根据其主观的故意与过失,承担刑事责任。故意者罪重,采取反坐原则;过失者,减故意者三至五等处罚。《唐律》规定:“诸鞫狱者,皆须依所告状鞫之。若于本状之外,别求他罪者,福!

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。